食事でできる健康づくり・自宅での食品ロス対策

健康は、「食事」「適度な運動」「十分な睡眠」「社会とのつながり」など、さまざまな要素が関わっています。

ここでは、普段の食生活をどのように送れば良いか、食事内容と合わせて、自宅での食品ロス対策を紹介します。身近な食生活を見直してみましょう。

身近な食生活を見直してみましょう【食事内容】

食事では、エネルギーだけでなく、炭水化物やたんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルといった栄養素を十分にとり、プラスして腸内環境を整えるために食物繊維をとることが必要です。このような栄養素をとるための食事の基本が(1)~(4)になります。

基本(1)1日のスタートは朝食から

1日を元気にスタートするには、朝食をしっかり食べることが大切です。

また、朝食を抜いてしまうと、肥満になりやすくなるなど、生活習慣病になるリスクも上昇します。

基本(2)1日3食、「主食、主菜、副菜」が揃った食事を

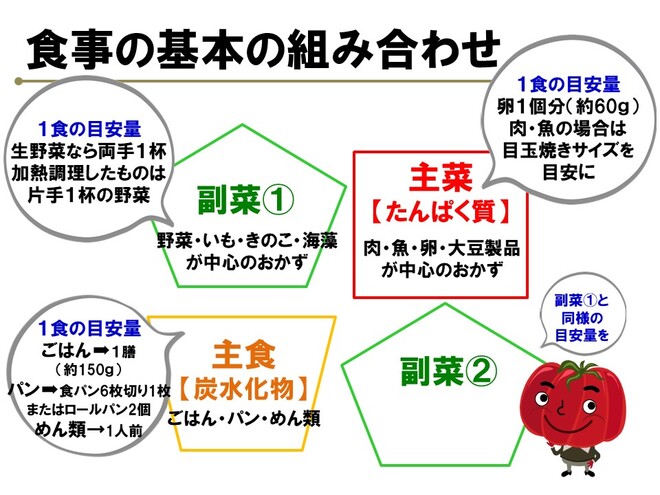

「主食、主菜、副菜」が揃った食事を心がけることで、体に必要な栄養素が大体そろってきます。

- 主食とは… ごはん、パン、めん類

- 主菜とは… 肉、魚、卵、大豆製品が中心のおかず

- 副菜とは… 野菜、いも、きのこ、海藻が中心のおかず のことをいいます。

この「主食、主菜、副菜」が揃った食事にプラスして、1日1~2回、「牛乳・乳製品」「果物」を摂りましょう。どのくらいの量を食べたら良いのか、詳しい目安量は「食事の基本の組み合わせ」、「牛乳・乳製品と果物の摂り方」をご確認ください。

(画像内にあるテキストについて)

- 主食の1食の目安量… ごはんの場合1膳(約150g)、パンの場合食パン6枚切り1枚またはロールパン2個、めん類の場合1人前

- 主菜の1食の目安量… 卵1個分(約60g)、肉や魚の場合は目玉焼きサイズを目安に

- 副菜(1)の1食の目安量… 生野菜なら両手1杯、加熱調理したものは片手1杯の野菜

- 副菜(2)の1食の目安量… 生野菜なら両手1杯、加熱調理したものは片手1杯の野菜

副菜は1食につき1~2品が望ましいため、副菜(1)、副菜(2)としています。

(画像内にあるテキストについて)

- 牛乳・乳製品の1日の目安量… 牛乳の場合コップ1杯(約200ml)、6Pチーズの場合2個、ヨーグルトの場合2個(小さいサイズ約75g)

1日の中での組合せ方は自由です。例えば、6Pチーズ1個とヨーグルト1個など。 - 果物の1日の目安量… りんごサイズの果物の場合1個、みかんサイズの果物の場合2個まで

血糖値が高めの方は15時までに食べることをおすすめします。

基本(3)副菜をしっかり食べて、腸内環境を整えましょう

健康的に過ごすには、腸内環境を整えることが大切です。腸内環境を整えてくれる栄養素は、食物繊維になります。食物繊維は、副菜(野菜、いも、きのこ、海藻が中心のおかず)に多く含まれます。また、食物繊維は、血中の血糖値やコレステロール値を改善する作用を持ちます。

副菜は、毎食必ず食べるように心がけ、体調を整えていきましょう。

基本(4)市販のお惣菜・コンビニの食品でも「主食、主菜、副菜」が揃った食事を意識して

市販のお惣菜・コンビニの食品を利用する場合も「主食、主菜、副菜」が揃った食事を心がけましょう。

おにぎりだけ、パスタだけという主食のみの食事になりがちではありませんか?

主食(ごはん、パン、めん類)のみの食事は、栄養に偏りが出てしまいます。主食に主菜(肉・魚・卵・大豆製品が中心のおかず)と副菜(野菜・いも・きのこ・海藻が中心のおかず)を組み合わせた食事を意識しましょう。

(画像内にあるテキストについて)

例えば…こんな食品をプラス!

- おにぎり(主食)にプラスして… ゆで卵(主菜)と野菜スープ(副菜)をつける

- ミートソースパスタ(主食、主菜)にプラスして… カット生野菜(副菜)をつける

身近な食生活を見直してみましょう【自宅での食品ロス対策】

食品ロスとは、「本来食べられるのに廃棄されてしまう食品」のことをいいます。

日本の一般家庭からの食品ロスは、年間約247万tになるといわれています(令和2年度推計値:農林水産省)。一人ひとりが意識して取り組むことで、食品ロスを大きく削減することができます。家庭でできる食品ロスを減らすためのヒントを紹介します。

ヒント(1)買い物前に冷蔵庫の食材をチェックしましょう

無駄なく買い物をすることができます。買い物前に、冷蔵庫の中を写真で撮るのも一つの方法です。

ヒント(2)必要な分だけを買い、「過剰な買い溜め」は避けましょう

過剰な買い溜めは、期限までに使いきれずに、食品ロスに繋がります。買い物は、冷蔵庫に入りきる、もしくは自分で管理できる量で済ませるようにしましょう。ストックする量や置き場を決めて、食品を管理することで過剰な買い溜めを避けることができます。

ヒント(3)「消費期限」と「賞味期限」の違いを把握!賢く買い物、消費しましょう

買い物時、購入後に比較的すぐに使う食品は、売り場の棚の前からとるようにしましょう。お店から排出される食品ロスの削減に繋がります。

自宅で保管していた、未開封の賞味期限切れの食品は、すぐに食べられなくなる訳ではありません。早めに消費し、異常を感じたら食べるのをやめましょう。

- 消費期限

安全に食べることのできる期間。劣化の早い食品に表示される。期限を過ぎたら、食べないほうが良い。 例)お弁当、お惣菜、調理パンなど - 賞味期限

美味しく食べることのできる期間。期限が過ぎたら、すぐに食べられなくなるわけではない。

例)缶詰、菓子など

(注)これらの期間は、未開封の状態、食品に表示されている温度等を守った場合の期間です。

開封後は、消費期限、賞味期限に関わらず、早めに食べることが大切です。

ヒント(4)冷凍保存も上手く活用し、食材の無駄をなくしましょう

一度に使い切ることのできない食材は、冷凍保存も活用しましょう。

食材を正しく冷凍保存、解凍することができていますか?今一度、見直してみましょう。

- 正しい冷凍保存

【肉や魚】買ってきた容器から移しましょう。ラップに包んだ、袋に入れただけでは、空気に触れるため、食材の日持ちが短くなってしまいます。冷凍用保存袋がおすすめです。

【野菜】冷凍保存で栄養価が大きく変化することはありません。茹でてから保存すると、食感の変化や変色などを防ぐことができます。 - 正しい解凍方法

解凍するときは、冷蔵庫内、流水、氷水、電子レンジで行いましょう。常温で放置する解凍方法は、食品が食中毒菌の増殖しやすい温度に長時間さらされるため、危険です。また、一度解凍したものは、再冷凍できません。冷凍保存した食材も早めに使い切ることを意識しましょう。

その他栄養情報と1食分の献立はこちらから確認できます

血液中の数値改善(コレステロール・中性脂肪、血糖値、血圧)、骨粗しょう症予防、フレイル予防など、さまざまなテーマに合わせた栄養情報とおすすめのレシピを紹介しています。

健康に関するご相談、随時受付中です

ご自身やご家族の食生活や健康のことで、何か気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。

茅ヶ崎市保健所健康増進課 健康づくり担当 電話番号:0467-38-3331(課直通)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 健康づくり担当

〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号

電話:0467-38-3331 ファクス:0467-38-3332

お問い合わせ専用フォーム