研修制度

はじめに・・・

茅ヶ崎市では、職員の人財育成の方向性を定めている「人財育成基本方針」を策定しています。職員研修等の各種人事制度は、この方針に基づき実施しています。

(注)茅ヶ崎市では、職員が単なる「人材」ではなく、市にとって大切な「財産」であるという考えから、人材の表記を「人財」としています。

人財育成基本方針とは?

人財育成の基本的な考え方や職員の目指す姿、職位ごとに目指す役割、推進方法など、茅ヶ崎市職員の人財育成の方向性を定めています。

職員研修

「茅ヶ崎市職員の人財育成基本方針」を踏まえ、目指す職員の姿「未来に向けて 市民のために ともに考え、行動する職員」に向け、職員の職務遂行能力の向上、社会の変化や組織課題への対応を目的とした研修を実施しています。

現場での業務を通じての指導・助言(OJT)や職場内研修により業務に関する知識を深めるとともに、庁内及び庁外の研修、研修機関への職員の派遣等を行っています。

研修は大きく分けて以下の2つに分類されます。

- 職場外研修(Off-JT)

- 職場研修(OJT)

職場外研修(Off-JT)は以下の3つに分類されます。

- 階層別研修

- 特別研修

- 派遣研修

職場外研修

階層別研修

階層別研修とは・・・

職種、職位ごとに求められる能力の養成のための研修のことをいいます。

茅ヶ崎市では、担当者級の職員から部長級までの職員の「職に応じた役割や能力」を人財育成基本方針で示しています。

また、担当者級であっても、主事、主任級、主査級、副主幹級でそれぞれ役割が異なります。

各段階で必要となる知識やスキルを体系的に学び、職員としてステップアップできるように設計されています。

| 研修講座名 | 目的 | 対象 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 新採用職員研修(前期) | 地方公務員としての自覚と意識の確立を図るとともに、市職員として必要な基礎的知識を修得する。 | 新採用職員 | 自治基本条例、人財育成基本方針、地方自治法、地方公務員法、行政文書事務、財務・契約事務、市民協働ほか |

| 新採用職員研修(後期) | 地方公務員としての自覚と意識の確立を図るとともに、市職員として必要な基礎的知識を修得する。 | 新採用職員 | 「DXはじめの一歩」・「心のバリアフリー」・「環境行政」・「ハラ スメント」「子育て・保育」ほか |

| 新採用職員(年度 末) | 対話を通じて、共通理解、相互理解を促進し、組織としての一体感を醸成する。また、市職員として働くうえで、目指す職員の姿を自分自身で設定し、ありたい職員の姿に向けて主体的に行動できるようになること。 | 新採用職員 | 対話について、公務員に対するイメージ、志望理由を振り返る、理想とする市職員の姿 |

| 採用 1・2年目 (仕事の進め方) | 1人で担当業務を行うための主体 性と責任感を養うとともに、先輩職員としての自覚と職員としての使命・役割を認識する。 | 採用1・2年目職員 | 経験の振り返りと役割認識、自己成長と能力開発 |

| 採用2年目(キャリアデザイン) | 市職員として働くうえで、目指す職員の姿を自分自身で設定し、ありたい職員の姿に向けて主体的に行動できるようになること。 | 採用2年目職員 | 経営総務部長講話、行政職員のキャリア形成の考え方について |

| 採用3年目職員(自治体法務) | 政策を実現するために必要なものの考え方、法制度を理解し、条例・規則として制度化するのに必要な能力を習得する。 | 採用3年目職員 | 政策法務とは、自治体に係る法令及び一般法の原則 |

| 採用4年目職員(行政法) | 行政法についての基礎的知識を習得するとともに、行政に係る訴訟問題について、実例を参照しながら理解を深める。 | 採用4年目職員 | 行政法の基礎、行政法総論(講義・実演)、行政救済法(講義・演習)、行政法各論(講義・演習) |

| 採用5年目職員(基礎力向上・対話) | 若手・中堅職員として求められる役割・能力について全体を整理し、理解し、求められる能力についてイメージしやすい自治体のケーススタディーで実践力を高める。 | 採用5年目職員 | 地方自治体を取り巻く環境の変化、対人関係能力の向上、管理技術能力の向上 |

| 採用5年目職員(民法) | 地方自治法及び地方公務員法についての理解を深め、職務遂行の場において的確な法解釈と運用ができるよう実務能力の向上を図る。 | 採用5年目職員 | 入門編(民法の構造、契約等)、基礎編(1)(売買契約、賃貸借契約等)、基礎編(2)(担保、保証債務、不法行為等) |

| 副主査職員 (コーチング・キャリアデザイン) | 行政職員として実現したい将来の地域のありたい姿とは何なのか、ビジョンを明確にすることにより主体的、自律的にキャリア形成することができる。 | 新たに副主査級 となった職員 | 行政職員のキャリア形成の考え方について、対話 |

| 主査級職員(OJT向上) | 主査級職員としての役割を認識し、育成・指導に活かすことのできる基礎的な技術を学ぶことで、OJTの意義や職場での育成体制について理解を深める | 新たに主査に昇 格した職員 | 職場で人材育成をする上での課題、大切なこと・OJT の基本、原理原則・OJTを推進するための組織・仕組みづくり |

| 新任課長補佐 | 監督職としての役割を理解するとともに、「仕事の進め方」「部下指導 「目標管理」「上司・部下とのコミュニケーション」など必要なスキ ルを学ぶ。 | 新たに課長補佐 に昇任した職員 | 人財育成とマネジメント、ラインケア、服務・人事評価 |

| 課長補佐(マネジメント・人財育成) | 課長補佐級職としてのマネジメント上の責務と役割を再確認する。人財育成基本方針」の方針に沿ったマネジメント能力の習得を目指す。 | 課長補佐級職員 (新任・公募) | マネジメントの基礎知識、なぜ人財育成が必要かつ重要なのか、成果を上げるチームをつくるには |

| 課長職員 (マネジメント・人財育成) | 課長職としてのマネジメント上の 責務と役割を再認識する。人財育 成基本方針に沿ったマネジメント能力の修得を目指す。 | 各課課長 | 昨年度の振り返り、人財育成の基本原理、人財育成シートについて、育成を加速する為の課長の意識 |

特別研修

特別研修とは・・・市職員として必要な知識、能力の養成を目的とした研修で、職員の階層によらず、必要性が高いと判断された分野の研修を幅広く実施しています。

茅ヶ崎市役所内の研修だけではなく、近隣の文教大学や、藤沢市や寒川町との合同研修なども実施しています。

近年は特に女性活躍やキャリアデザインの研修など、社会の変化や組織課題への対応に着目した研修を積極的に実施しています。

| 研修講座名 | 目的 | 対象 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 接遇力向上 | 各職場における接遇スキル向上を図る。 | 公募(90人程度) | 接遇におけるマナーの重要性、ビジネス電話の基本、実践ビジネスマナー、日常で高めるマナースキル |

| 職場指導員 | 受講した職員が日々の業務で実践し見本となることなどで、受講者及び職場全体の接遇能力の向上を図る。 | 新採用職員の指導員 | 指導員の役割を多面的に考える、新採用職員指導計画書・研修ノートの活用、グループワーク |

| キャリアデザインワークショップ | 自らのキャリア、ビジョンを再設 定する機会として開催する対話重視のワークショップ。ワークショップ受講者後、主体的なキャリア形成を支援する個別面談 | 中堅職員(採用10年目程度) | キャリアの考え方について、キャリアデザインシートの作成 |

| キャリア振り返り | 組織におけるシニア職員の役割を 認識するとともに、自身のこれまでの経験から培った知識や能力を周囲の職員へ伝える方法、指導する方法を習得する。 | 令和6年度中に60 歳になる職員 | 地方自治体を取り巻く環境変化、シニア職員を取り巻く変化とチ ャレンジ、シニア職員に求められる役割、求められるコミュニケーション方法の変革 |

| ハラスメント | 事例を通じてハラスメントを正しく理解し、これを防止するための方策を学ぶとともに、速やかに実践するため理解を深める。 | 各課課長のうち半数 (注)2年に1回の受講 | 事例に基づくハラスメント例、ハラスメントの無い職場をつくるには、ハラスメントに遭わないために、ハラスメントに走らないために |

| 女性活躍(マネジメント・イクボス) | 管理者が性別に関わらず全ての職員の活躍を推進することの目的を理解し、組織活性化に寄与する職場環境づくりのための考え方を習得する。 | 各課課長 | 女性職員の活躍が求められる背景、誰もが働きがいのある職場にするためのマネジメント、イクボスとしての部下との関わり方 |

| 文教大学合同セミナー | 文教大学の研究成果を反映した、倫理的・実践的な講座の受講により、職員の「市民参加によるまちづくり」に関する知識を深めることを目的とする。 | 採用 2~3 年目の職員(選別性) | 市民参加、オーバーツーリズム、観光と地域計画、地域ガバナンス、社会学とジェンダー |

|

2市1町(藤沢・茅ヶ崎・寒川)・広域合同 |

2市1町の職員が交流を図ることにより、幅広い視野と広域的な行政感覚を身につけるとともに、実践的なコミュニケーションスキルに関する理解を深め、広域での「持続可能なまちづくり推進に向け、その知識が活用できることを目的とする。 相手への尊重や承認をベースとした思いやりや気遣いを意味するホスピタリティを学び、職場におけるコミュニケーション、心理的安全性の向上に役立てる。 |

採用 2~4年目の職員・公募 | ホスピタリティの基礎、コミュニケーションを高める思考と行動習慣、相手に伝わるように伝える「表現力」、なりたい自分と明日から実践したいことの明確化 |

| 育児経験者サークルミーティング | 仕事と職員の育児・家事との両立を支援するための市の制度等を周知する。 | 公募 | 茅ヶ崎市における女性職員の活躍の推進に関する取り組み、育児中の職員が活躍できる制度について、先輩職員のパネルディスカッショ ン、参加者のサークルミーティング |

| 公用車運転 | 公用車事故を起こさないため、職員のあるべき姿、交通ルールとマナーについて再確認する。 | 新採用職員、公用車で事故発生に関わる職員 | 交通安全について、教習所内コースでの実地研修 |

派遣研修

派遣研修とは・・・専門知識の習得や、他市区町村の職員との交流を目的とし、外部の研修機関へ職員を派遣し研修を受講するものです。

県内の職員が集まる研修機関や、全国の市区町村職員が集まる研修機関があり、各自治体の取組等の情報交換を活発に行うことができ、業務へのモチベーションの向上にもつながります。

その他の研修

職員課主催の研修の他、各部署が実施している研修があります。

- メンタルヘルス研修

- 生成AIに関する研修

- 障がい者の理解に関する研修

- 自治基本条例に関する研修

など

職場研修(OJT)

職場研修(OJT)とはオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略称で、新採用職員や人事異動などで新しく配属となった職員に対し、その職場の上司や先輩が実際の業務を通じて知識やスキルを教育していく研修手法です。

「部署異動は転職のようなもの」と言われるほど、各部署によって業務が大きく異なる公務員において、OJTは人財育成の根幹であり、茅ヶ崎市では各部署のOJTがより効果的に行われるような取組を実施しています。

効果的な職場研修(OJT)を支援する取組

職場指導員制度

職場指導員制度とは・・・新採用職員に対し、配属先の2名の先輩職員が職場指導員として配置する以下の制度です。

- マンツーマンで所属に適応できるようフォローします。

- 月1回以上の対話の機会を設けて、個別具体な相談に乗ったり、研修ノートを活用しながら新採用職員が着実に成長できるようサポートします。

- 職場指導員となる職員には、予め職場指導として必要になるティーチングやコーチングの研修を受講してもらい、新採用職員を受け入れる体制づくりをします。

特に、茅ヶ崎市で働くことが社会人として初めてである新卒の新採用職員にとっては、業務はもちろん、社会人1年目としての不安が多くあると思います。そういった新採用職員でも、安心して仕事ができるように、そして一人前の職員として活躍できるように、仕事のすすめ方や窓口対応や電話対応といった接遇、目標設定から日々の課題解決まで伴走、支援していく制度となっています。

もちろん、職場指導員だけではなく、配属された所属職員の全員が、互いに学び合い、教え合う職場づくりを行っています。

研修ノートとは

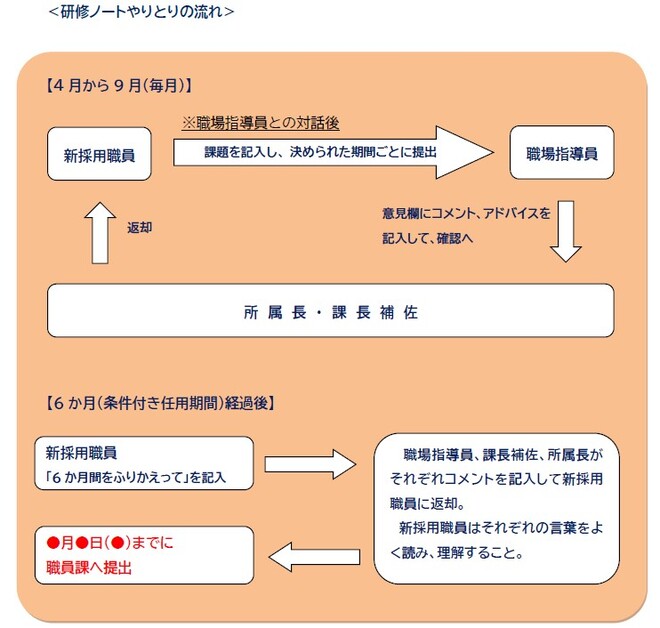

採用後6か月間、日々の業務と並行して、職場指導員との対話を行います。

研修ノートは対話を通して得た気付きを記録するとともに、自身の学びを深めるツールとして活用いただくものです。

フォロー面談

職場指導員との面談の他に、採用から6か月の間に2回、職員課の職員との面談を実施しています。

職場で相談しづらいことや、個別具体な悩みなどを相談できる機会となっています。

また、職員課に配属されている保健師職の職員も同席するため、健康に関する相談もできます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

経営総務部 職員課 人財育成担当

市役所本庁舎5階

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

電話:0467-81-7112 ファクス:0467-87-8118

お問い合わせ専用フォーム